Le Gomphe gentil (encore appelé gomphe printannier, voire même gomphe joli…) fait partie des premières libellules que l’on peut observer au printemps. On le reconnaît aisément à son allure de Gomphe (bande longitudinale variant du jaune au vert sur les premiers segments abdominaux, les yeux sont bien distincts).

En Bretagne, on le rencontre essentiellement en fin de printemps / début d’été (mai, juin, juillet) où il affectionne particulièrement les cours d’eau calme et les prairies humides.

Pour la postérité, il a été décrit par Sélys en 1840 sous le nom de Gomphus pulchellus.

Finalement, cette espèce sympathique brille essentiellement par une vie extrêmement banale : reproduction classique, développement classique de la larve, métamorphose classique et les adultes ne sont pas spécialement tapageurs… Ils sont même très discrets !

Son nom vernaculaire de gomphe gentil est alors complétement mérité.

Alors, qu’a-t-il ce gomphe ?

De jolies couleurs. Et une bonhommie de prédateur rassasié.

« Mais je t’aime bien, ne crains rien, je ne te mangerai pas… »

Photos réalisées au Canon EOS 40D, Canon EF 100mm f/2.8 USM à Mordelles, en Ille-et-Vilaine

L’escargot

Se demandait l’escargot

Car, pour moi, s’il faisait beau

C’est qu’il ferait vilain temps.

J’aime qu’il tombe de l’eau,

Voilà mon tempérament.

Combien de gens, et sans coquille,

N’aiment pas que le soleil brille.

Il est caché ? Il reviendra !

L’escargot ? On le mangera.

[1944]

L’escargot, in Chantefables (1944-1945).

ŒUVRES, Gallimard, collection Quarto, page 1328.

Il n’y a pas que les humains qui font du tandem. Et oui.

La reproduction des demoiselles (zygoptères) se déroule en plusieurs étapes :

La naïade aux yeux bleus est aussi connue sous le nom d’agrion de Vander Linden. Le taxonomiste lui préfèrera le nom moins romantique d’Erythromma lindenii (Sélys, 1840). Bref.

Le comportement de ponte est original. Chez certaines espèces, le mâle et la femelle restent hors de l’eau (cas du Pennipatte Bleuâtre), les deux individus plongent ensemble (cas de la Petite Nymphe au Corps de Feu) ou d’autres anticipent la montée des eaux en pondant dans des rameaux de bois situés parfois très au-dessus du cours d’eau (cas des Lestes).

Chez la Naïade aux Yeux Bleus, le mâle ne se mouille pas en s’engageant. C’est en effet seulement la femelle qui plonge. Seules ses ailes flottent à la surface pendant qu’elle s’immerge le long d’une tige pour y insérer ses œufs.

Photo réalisée au Canon EOS 40D, Canon EF 100mm f/2.8 USM à Prantigny en Haute-Saône

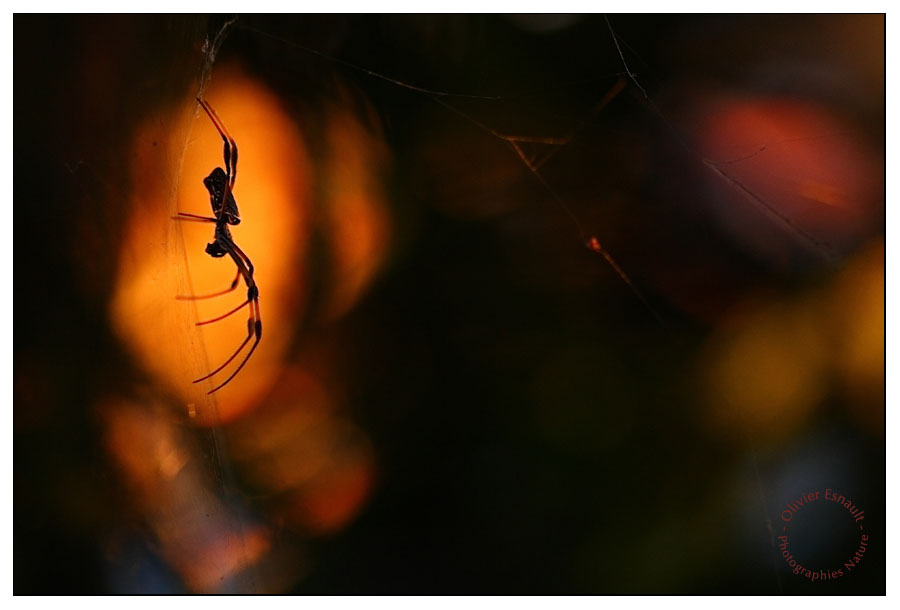

Nephila inaurata (Walckenaer, 1842) est l’espèce d’araignée la plus grande et certainement aussi la plus commune de l’Île de la Réunion.

La femelle peut aisément atteindre une dizaine de centimètres. Le mâle est beaucoup plus petit.

La toile est assez massive et la soie est de couleur jaune et (détail crucial) inclinée de 15° par rapport à la verticale.

La néphile dorée doit son nom à la couleur de son abdomen. Il existe une autre néphile que l’on peut croiser sur lÎle. Celle-ci a l’abdomen noir. Un flou taxonomique s’organise autour d’elle. S’agit-il d’une autre espèce, d’une sous-espèce, d’une variante colorée ?

En créole son petit nom est « bibe ».

Canon EOS 40d, Canon ef 100mm f/2.8 Macro USM

Le Tarier de la Réunion, surnommé « tec-tec », est une espèce endémique de cette île.

L’endémisme caractérise la présence naturelle d’un groupe biologique exclusivement dans une région délimitée. Une espèce endémique est donc relative à un lieu : le tec-tec est endémique de la Réunion.

Les îles sont des territoires idéaux pour l’endémisme. Dans l’Océan Indien, Madagascar et l’Archipel des Mascareignes (Maurice, Rodrigues, La Réunion) en sont de très bons exemples…

Le tec-tec est un tarier. Il appartient au genre Saxicola, comme ses cousins métropolitains le tarier pâtre (Saxicola rubicola) et le tarier des prés (Saxicola rubetra). On dénombre 14 espèces de Saxicola.

Le Tarier de la Réunion fut décrit par Gmelin en 1789.

C’est un petit oiseau court et rond d’un peu plus d’une dizaine de centimètres. La femelle revêt un plumage plus terne que le mâle. Encore que. Le plumage est variable selon les individus (mâles). Le plus coloré des mâles arborera une tête noire, un dos noir et des ailes de la même couleur. La gorge et le ventre sont blancs et le plumage de la poitrine est orange. Le mâle peut être aussi beaucoup moins flamboyant et être indissociable de la femelle…

La saison des amours s’étend d’avril à septembre. Il niche au sol.

C’est un oiseau territorial qui aime à se placer en évidence sur un petit territoire dégagé qu’il surveille depuis un promontoire. Il est insectivore.

Forcément, le chant du tec-tec est « tec ! tec ! tec !… »

Très curieux, on peut l’approcher presque sans difficultés.

Canon Eos 40D, Canon ef 400mm f/5.6 l usm

Fin mars, le printemps a fait son retour de manière subite (mais normale) sur la Haute-Marne.

L’herbe a reverdi de manière incroyable. Les papillons qui ont hiverné se sont précipités sur les premières fleurs qui s’exposaient au beau temps retrouvé. Les dernières traces de neiges se sont liquéfiées dans les fossés.

L’aubépine a dégainé ses feuilles parmi les premières. Le sol se réchauffe. La primevère officinale déploie sa hampe florale et s’offre au vif soleil printanier. C’est aussi le temps des violettes, qui se laissent apercevoir entre les feuilles mortes de la litière du sous-bois.

Les oiseaux commencent à chanter, à parader. C’est le retour des migrateurs. On connaît la suite, c’est de saison !

Canon Eos 40D, Canon ef 100mm macro usm f/2.8, Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM

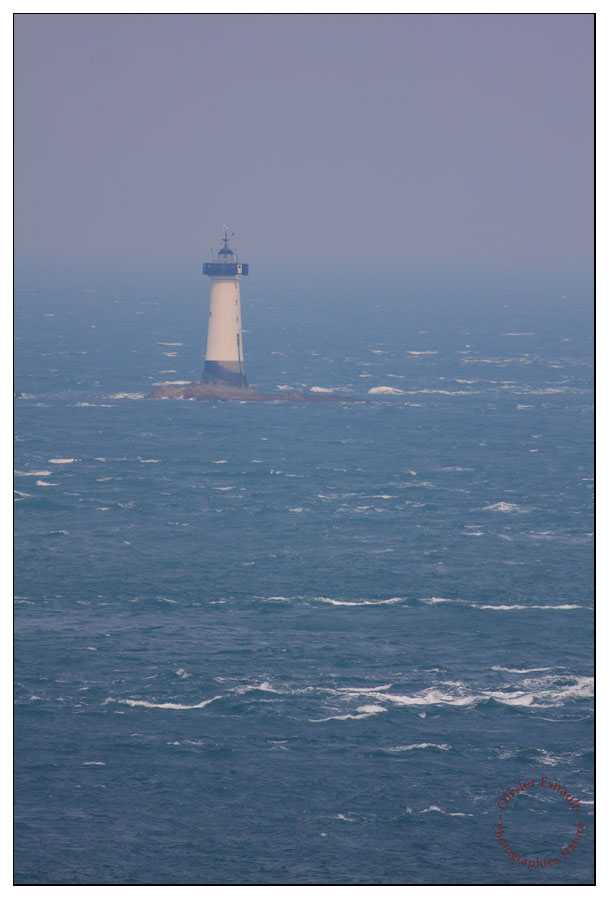

La Pointe du Grouin termine par le côté Ouest la Baie du Mont-Saint-Michel. C’est aussi la pointe la plus au Nord de Cancale.

C’est un des sites avec le marnage le plus important d’Europe (13 mètres). Cela a façonné son apparence. On peut observer les différentes strates de végétation : algues, lichen noir, lichen jaune, plantes halophiles…

Au Nord de la Pointe, se dresse le phare de la Pierre-de-Herpin. A l’Est vers Granville, de l’autre côté de la Baie, s’étend le Chenal de la Vieille Rivière. Rugissant aux grandes marées, il sépare la terre de l’Île des Landes…

Cette petite île, abrupte sur une face, est un site de reproduction de choix pour de très nombreux oiseaux marins. C’est aussi une réserve naturelle gérée par l’association Bretagne Vivante – SEPNB. Le goéland argenté est une espèce fort représentée avec plus de mille couples nicheurs. On peut rencontrer aussi ses cousins les goélands bruns et marins, le cormoran huppé, les huitriers-pies ou encore le tadorne de Belon.

Sur la pointe, dans la végétation rase, battue par le vent et les embruns, il n’est pas rare de croiser quelques espèces de fauvettes (fauvette pitchou) ou encore quelques pipits (maritimes et farlouse).

La mésange bleue est un petit passereau coloré de la famille des Paridae. La famille des Paridae, c’est la famille des mésanges « vraies » : mésange charbonnière, mésange noire, mésange huppée, mésange nonnette et mésange boréale (parmi celles que l’on peut croiser en France métropolitaine).

La mésange bleue est arboricole et évolue préférentiellement à la cime des arbres. Comme toutes les mésanges elle est surtout sédentaire (migre peu) et s’assemble parfois en bandes plurispécifiques = avec d’autres espèces de mésanges).

Elle mesure entre 11 et 12 cm et son envergure peut atteindre 14 cm. Elle ne dépasse pas la dizaine de grammes (9 g).

On la rencontre extrêmement facilement dans le jardins boisés, les bois et les forêts. L’hiver, c’est un hôte de choix à la mangeoire (apprécie particulièrement les graines calorifiques de tournesol, d’arachide…).

Elle est essentiellement insectivore et débarrasse les arbres de nombreux parasites : chenilles, pucerons… Elle ne dédaigne pas de temps en temps « croquer » une petite fleur (chatons de saule notamment) pour profiter du nectar.

Sa reproduction s’étale d’avril à juillet. Généralement, la femelle pond une dizaine d’œufs (de 9 à 13) au fond d’une cavité. La femelle couve seule et l’incubation est d’environ deux semaines. Les jeunes sont totalement autonomes et émancipés 1 mois après leur éclosion.

La mésange bleue zinzinule (utile au Scrabble), voire même zinzibule.

Des études génétiques récentes ont montré que les mésanges bleues du Maghreb et des Îles Canaries sont différentes des mésanges du continent européen. Il y a donc deux espèces très proches Cyanistes (Parus) caeruleus et C. (P.) teneriffae. Une étude plus récente va encore plus loin dans la connaissance des mécanismes de colonisation des Îles Canaries par la mésange de Ténérife. Le résumé est ici.